Une petite histoire de la profession de l’hôtellerie et de la restauration.

À la fin du Moyen Âge, lorsque les noms de famille sont apparus dans notre pays et que les villes et l’artisanat se sont organisés, les frais de personnel étaient déjà une affaire publique : en 1540, la ville de Berne a par exemple édicté un « règlement des domestiques » qui régissait entre autres les heures de service. Par conséquent, un tribunal a également été créé pour traiter les litiges. Il a siégé régulièrement jusqu’à l’effondrement du patriciat à la fin du 18e siècle et a également eu à statuer sur des cas liés à l’hôtellerie. Ainsi, en 1792, la femme de chambre Henriette Gässli se plaignait que le forgeron bernois Dik l’avait chassée de la maison sans la payer. Elle réclame « la moitié de son salaire annuel pour lequel elle a été engagée ».

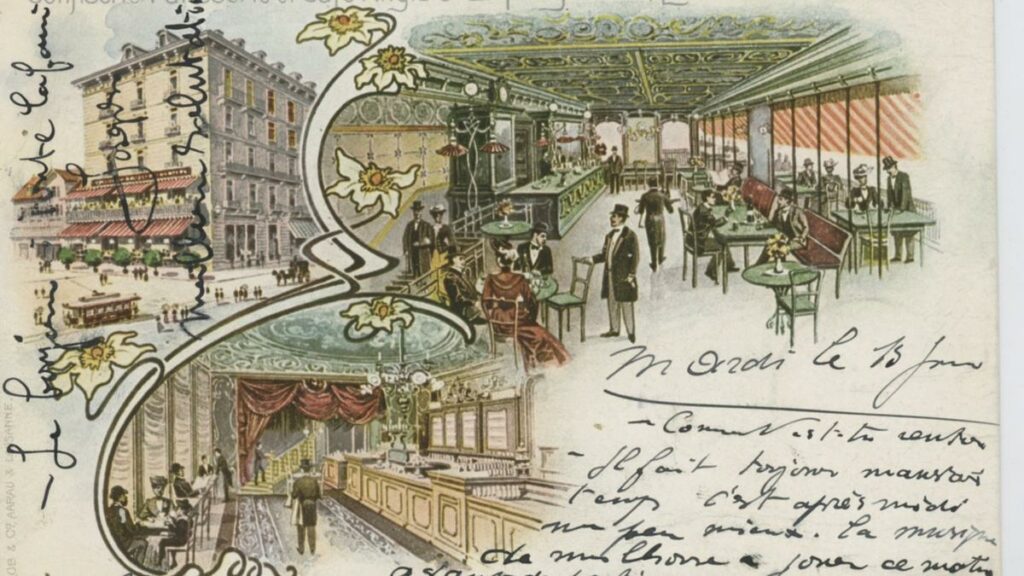

Les contrats de travail étaient alors généralement limités à six mois ou un an. Les débuts de service habituels étaient la Chandeleur, le 2 février, la Saint-Martin, le 11 novembre, et la Saint-Jacques, le 25 juillet. Dans le secteur strictement réglementé de l’hôtellerie et de la restauration, dont les établissements étaient le plus souvent la propriété des familles dirigeantes ou de l’Église, il y avait certes des professionnels dans la gestion des établissements et dans la cuisine (voir ci-dessus). Mais dans l’ensemble, les collaborateurs étaient des domestiques – le fait que le mot « domestique » soit resté mal famé en dit long.

Le mépris dont souffre l’hôtellerie-restauration se manifeste également par l’absence de ce secteur dans les débuts de la formation professionnelle. Certes, le métier de cuisinier jouissait déjà d’un grand prestige dans l’Antiquité, qui se reflète encore aujourd’hui dans les plaisirs « culinaires ». Mais lorsque les guildes et les corporations se sont formées à la fin du Moyen Âge et ont construit des profils professionnels, les bouchers, les boulangers et les brasseurs y étaient probablement représentés. Mais l’hôtellerie et la restauration faisaient défaut.

Le cuisinier n’est revenu sur le devant de la scène sociale qu’avec le raffinement des mœurs, en particulier dans les cours royales : une nouvelle ère d’appréciation des artistes culinaires a commencé lorsque l’Italienne Catherine de Médicis a emmené son cuisinier personnel Tano Marotto en France à la fin du 16e siècle, où elle a épousé le futur roi Henri II. Marotto a été suivi par le Français Pierre de la Varenne, le Suisse Fritz Watel, puis bien sûr par Auguste Escoffier et enfin Paul Bocuse.

Mais d’une part, cette estime a longtemps été réservée aux hommes, comme le montre le profil de la profession : il y a encore une génération, il existait en Suisse un apprentissage court de cuisinière et un apprentissage long de cuisinier. D’autre part, les salaires dans l’hôtellerie et la restauration n’ont jamais été et ne sont toujours pas le reflet de l’admiration pour l’excellence gastronomique : Dans une grande partie du monde, le personnel de service vit en grande partie des pourboires. Mais lorsque le service a été inclus dans la loi suisse en 1974, ce sont justement les syndicats de l’hôtellerie-restauration qui ont craint une baisse des salaires.

Parallèlement, les syndicats suisses sont parvenus très tôt à convaincre la branche de conclure des accords salariaux : Dès 1948, les premières conventions collectives de travail sont entrées en vigueur dans notre pays. Ce n’est que ces derniers jours qu’ils subissent une pression systémique avec les salaires minimums cantonaux, et ce sont les milieux syndicaux qui sont à nouveau à l’origine de l’insécurité, comme autrefois avec les pourboires.